…erstmal nicht. In Großbritannien wurde vor wenigen Tagen die Erlaubnis gegeben, menschliche Embryonen genetisch zu verändern, das gab es nie zuvor. Sofort haben sich Stimmen geregt, die Bedenken aussprachen, jetzt könnten Supermenschen designt werden. Aber diese Angst ist unbegründet und ich möchte euch erklären, warum.

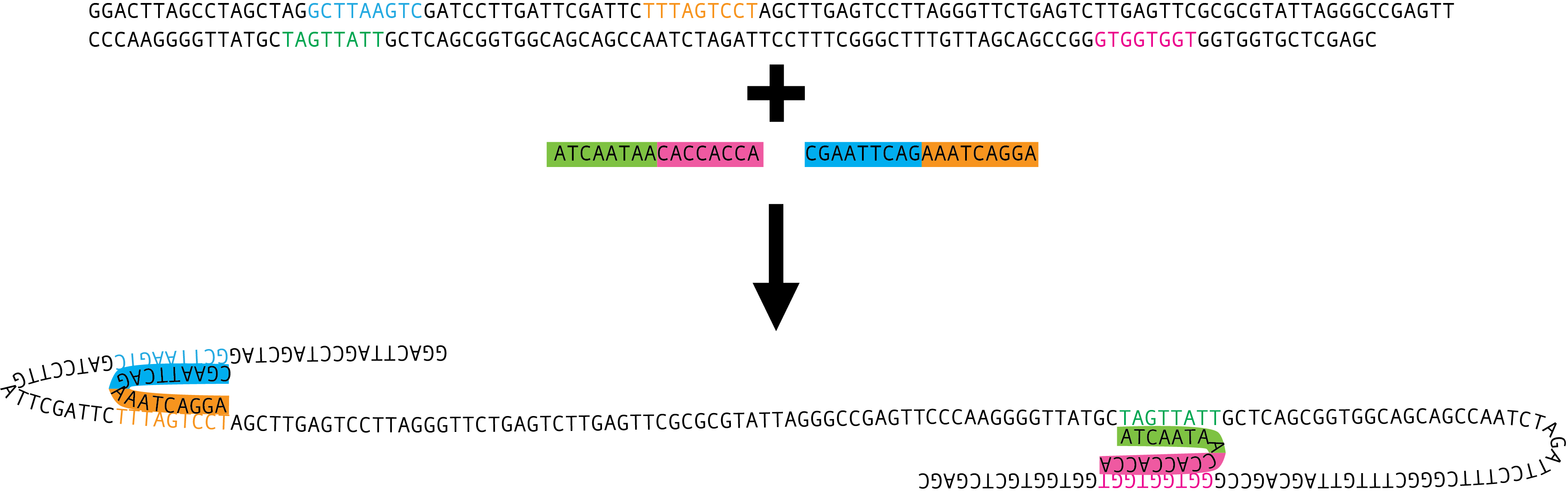

Zunächst einmal wurde die Erlaubnis nur einem einzigen Forschungsteam am Londonder Francis Crick-Institut erteilt. Geleitet wird dieses Team von der Molekularbiologin Kathy Niakan. Sie möchte die recht neu entwickelte CRISPR-Cas9-Methode nutzen, um gezielt einzelne Gene des menschlichen Genoms so verändern und die Auswirkung dieser Veränderung auf die menschliche Embryonalentwicklung zu studieren. Doch was bedeutet all das genau?

Beginnen wir beim Thema “Gene”. Ein Gen ist ein Teil der DNA eines Lebewesens. Auf der DNA ist all die Information gespeichert, die notwendig ist, um dieses Lebewesen zu “bauen”. Also zum Beispiel, wie groß man ist, welche Gesichtsform man hat, welche Haarfarbe, etc. Unser Körper ist zu einem goßen Teil aus Proteinen, also Eiweißstoffen aufgebaut. Doch Proteine sind nicht nur die Baustoffe unseres Körper, sie stellen auch viele “Arbeiter”, die dafür sorgen, dass unser Körper funktioniert.

Diese funktionellen Proteine, Enzyme genannt, sind auch wesentlich an der Entwicklung eines gesunden menschlichen Babies aus einer befruchteten Eizelle beteiligt. Und wenn eines dieser Enzyme nicht richtig funktioniert, können schwere Entwicklungsdefekte entstehen. Frühe Defekte, die bei den ersten Teilungen der befruchteten Eizelle auftreten, können die Eizelle an der Einnistung in die Plazenta hindern oder den jungen Embryo so stark schädigen, dass er abstirbt. Solche frühen Defekte sorgen für einige Arten der weiblichen Unfruchtbarkeit und einen Großteil der Fehlgeburten. Schätzungen zufolge entwickeln sich nur 13 % der befruchteten Eizellen über den dritten Schwangerschaftmonat hinaus!

Über die Gründe für diese zahlreichen früh scheiternden Schwangerschaften ist sehr wenig bekannt – und das möchte Niakan mit ihrer Forschung ändern. Was ist nun die CRISPR-Cas9-Methode?

Es handelt sich dabei um eine recht neu entwickelte Methode für die ganz gezielte Veränderung von Genen. Bis vor einigen Jahren war die Veränderung von Genen noch sehr schwierig und ungenau, mit extrem geringen Erfolgsraten. Etwa so, wie wenn man eine Reihe Dosen hat und eine bestimmte Dose wegschießen will, aber leider nur eine Schrotflinte zur Verfügung hat. Mit CRISPR-Cas9 wurde Wissenschaftlern in aller Welt nun ein Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr in die Hand gegeben. Es funktioniert buchstäblich wie ausschneiden und einkleben. Man kann perfekt den Teil eines Gens entfernen, den man will und dafür etwas beliebiges anderes einfügen, oder den ausgeschnittenen Teil einfach löschen. Ich weiß wovon ich rede, ich habe die Methode im Labor selbst angewendet – allerdings an Fruchtfliegen – und es hat hervorragend funktioniert! Und nur mit einer solch genauen Methode ist es überhaupt sinnvoll, an menschlichen Embryonen zu forschen. Denn nur, wenn man ganz genau kontrollieren kann, welche Gene man verändert und auf welche Weise, kann man verlässliche Aussagen treffen. Niakan und ihre Kollegen können nun also erforschen, welche Gene für die frühe menschliche Embryonalentwicklung wichtig sind, und warum. Sie hoffen, damit die Erfolgsraten für natürliche und künstliche Befruchtung langfristig zu erhöhen. Und wenn man bedenkt, dass Frauen in den Industrieländern sich immer später im Leben für Kinder entscheiden, wenn die Fruchtbarkeit bereits eingeschränkt ist, ist diese Forschung umso wichtiger. Schon jetzt wird jedes 80. Kind in Deutschland durch künstliche Befruchtung gezeugt!

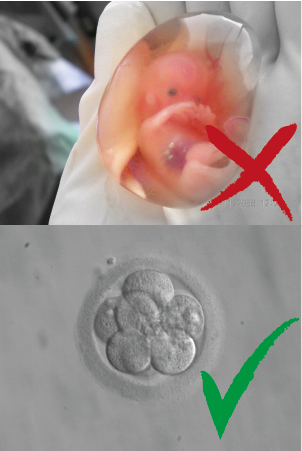

Und aus der künstlichen Befruchtung, in der Fachsprache in vitro-Fertilisation, kurz IVF (“im Glas-Befruchtung”) kommen auch die Embryonen, die Niakan und ihr Team verwenden werden. Für jede Frau, die IVF in Anspruch nimmt, werden mehr Embryonen befruchtet, als eingepflanzt werden – falls etwas schief geht. Die übrigen Embryonen durften bereits zuvor gespendet werden, zum Beispiel an Frauen, die selbst keine gesunden Eizellen hatten. Von nun an können Frauen in England die nicht eingepflanzten Embryonen auch dem Labor von Kathy Niakan spenden. Dort muss dann zügig gearbeitet werden, denn Niakan möchte sich die ersten sieben Tage der menschlichen Embryonalentwicklung genau anschauen. Die Embryos müssen nach spätestens 14 Tagen vernichtet werden und dürfen selbstverständlich keiner Frau eingepflanzt werden. Die Wissenschaftler dürfen auch nicht einfach wild drauflosforschen – jedes geplante Experiment, jedes untersuchte Gen muss zuerst dem Ethikrat vorgestellt werden, der in jedem Fall einzeln beschließt, ob das Experiment dem Erkenntnisgewinn dient und ethisch vertretbar ist.

Seit vielen Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler in aller Welt, die menschliche Embryonalentwicklung besser zu verstehen. Bisher war das nur an Hand von Tiermodellen möglich. Ich selbst habe für genau diese Forschung die Fruchtfliege verwendet. Doch letztendlich kann man die Ergebnisse aus solchen Modellorganismen nicht uneingeschränkt auf en Menschen übertragen. Kathy Niaka und ihr Team können diese Lücke nun vielleicht schließen.

Trotz allen Regeln und Beschränkungen, denen die Forschung an menschlichen Embryonen nun noch unterliegt, denke ich persönlich, dass irgendwann einer Frau ein genetisch veränderter Embryo eingepflanzt wird. Ich glaube, dass es sich um einen Embryo handeln wird, bei dem einige krankhaft veränderte Gene repariert wurden. Und wer weiß, wohin das führt. Denn wir tun letztendlich doch alles, was möglich ist. Wir sind einfach zu neugierig, zu begierig auf Fortschritt, um es nicht zu tun. Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut für diese Forschung. Aber ich gehe einfach davon aus, dass es immer weitere Kreise ziehen wird. Ich sehe dem recht zuversichtlich entgegen, schließlich bin auch ich nur eine neugierige Forscherin!

![By Ahodges7 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Manatee_at_Sea_World_Orlando_Mar_10.JPG/800px-Manatee_at_Sea_World_Orlando_Mar_10.JPG) Forscher der Abteilung Geologie und Umwelt an der amerikanischen Stanford University haben gemeinsam mit Mathematikern des Swarthmore College USA herausgefunden, dass marine Lebewesen auf unserem Planeten immer größer werden. Dazu haben sie Fossilien und maßstabsgetreue Fotos von Tieren vermessen und so die Körpergrößen von 75 % der Arten von Meerestieren die in den letzten 542 Millionen Jahren lebten ermittelt. Das ist ziemlich gründlich. Und so darf man den Forschern glauben schenken, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass Meerestiere im Laufe der Evolution immer größer geworden sind. Die statistische Auswertung der Daten hat ergeben, dass dies kein Zufall ist, sondern gerichtete Selektion. Das heißt, dass die größeren Tiere einer bestimmten Art sich öfter fortpflanzen und die Gene für ihre Körpergröße damit öfter weitergegeben werden als die Gene für geringere Größe. Doch warum können diese Tiere sich öfter fortpflanzen? Noel A. Heim und seine Kollegen, die diese Ergebnisse heute in der Zeitschrift Science veröffentlicht haben, führen es darauf zurück, dass größere Tiere zum einen erfolgreicher sind bei der Nahrungssuche und der Partnerwerbung, weil sie schlicht stärker sind als ihre kleineren Artgenossen. Eine größere Rolle scheint jedoch zu spielen, dass größere Tiere weiter schwimmen können und daher Nahrung und Partner in einem größeren Umkreis finden. Und noch etwas: Vielleicht ist dem einen oder anderen gerade schon durch den Kopf gegangen, dass die meisten größten Meerestiere Säugetiere sind – Wale, Walrosse und Seekühe zum Beispiel. Sie alle müssen auftauchen um Luft zu holen. Das scheint zunächst ein Nachteil zu sein, doch der Sauerstoffgehalt der Luft ist etwa 25 mal höher als der im Wasser, Luft „fließt“ viel schneller als Wasser durch die Atmungsorgane und die Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut aus der Luft ist 300.000 mal schneller als aus dem Wasser. Dreihunderttausend! Das macht den Stoffwechsel eines Luftatmers viel effizienter als den eines Wasseratmers und gibt marinen Säugetieren damit die Möglichkeit, sehr groß zu werden.

Forscher der Abteilung Geologie und Umwelt an der amerikanischen Stanford University haben gemeinsam mit Mathematikern des Swarthmore College USA herausgefunden, dass marine Lebewesen auf unserem Planeten immer größer werden. Dazu haben sie Fossilien und maßstabsgetreue Fotos von Tieren vermessen und so die Körpergrößen von 75 % der Arten von Meerestieren die in den letzten 542 Millionen Jahren lebten ermittelt. Das ist ziemlich gründlich. Und so darf man den Forschern glauben schenken, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass Meerestiere im Laufe der Evolution immer größer geworden sind. Die statistische Auswertung der Daten hat ergeben, dass dies kein Zufall ist, sondern gerichtete Selektion. Das heißt, dass die größeren Tiere einer bestimmten Art sich öfter fortpflanzen und die Gene für ihre Körpergröße damit öfter weitergegeben werden als die Gene für geringere Größe. Doch warum können diese Tiere sich öfter fortpflanzen? Noel A. Heim und seine Kollegen, die diese Ergebnisse heute in der Zeitschrift Science veröffentlicht haben, führen es darauf zurück, dass größere Tiere zum einen erfolgreicher sind bei der Nahrungssuche und der Partnerwerbung, weil sie schlicht stärker sind als ihre kleineren Artgenossen. Eine größere Rolle scheint jedoch zu spielen, dass größere Tiere weiter schwimmen können und daher Nahrung und Partner in einem größeren Umkreis finden. Und noch etwas: Vielleicht ist dem einen oder anderen gerade schon durch den Kopf gegangen, dass die meisten größten Meerestiere Säugetiere sind – Wale, Walrosse und Seekühe zum Beispiel. Sie alle müssen auftauchen um Luft zu holen. Das scheint zunächst ein Nachteil zu sein, doch der Sauerstoffgehalt der Luft ist etwa 25 mal höher als der im Wasser, Luft „fließt“ viel schneller als Wasser durch die Atmungsorgane und die Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut aus der Luft ist 300.000 mal schneller als aus dem Wasser. Dreihunderttausend! Das macht den Stoffwechsel eines Luftatmers viel effizienter als den eines Wasseratmers und gibt marinen Säugetieren damit die Möglichkeit, sehr groß zu werden. Wir haben ein Problem und es wird schlimmer – multiresistente Bakterien. In den Nachrichten hört man immer wieder davon, sie werden „multiresistente Keime/ Erreger“, manchmal auch „multiresistente Krankenhauskeime“ genannt. Dabei handelt es sich um Bakterien, die nicht mehr durch Antibiotika bekämpft werden können. Solche Bakterien können sich zum Beispiel in offenen Wunden ansiedeln und deren Heilung verhindern. Auch unter Erregern von Tuberkulose, Durchfall und Lungenentzündung sind bereits multiresistente Erreger (MRE) aufgetaucht. Besonders häufig hört man dieser Tage von Pseudomonas aeruginosa, einem Krankenhauskeim, der 10 % aller Krankenhausinfektionen verursacht. Dieses Stäbchenbakterium ruft unter anderem Harnwegsinfektionen, Dickdarm- oder Hirnhautentzündungen hervor. Besonders Menschen mit schwachem Immunsystem, z.B. Kinder und ältere Leute oder Menschen mit Vorerkrankungen sind anfällig für die Infektion mit einem solchen MRE. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Bakterien immun sind gegen fast jedes bekannte Antibiotikum? Und was können wir auf lange Sicht dagegen tun?

Wir haben ein Problem und es wird schlimmer – multiresistente Bakterien. In den Nachrichten hört man immer wieder davon, sie werden „multiresistente Keime/ Erreger“, manchmal auch „multiresistente Krankenhauskeime“ genannt. Dabei handelt es sich um Bakterien, die nicht mehr durch Antibiotika bekämpft werden können. Solche Bakterien können sich zum Beispiel in offenen Wunden ansiedeln und deren Heilung verhindern. Auch unter Erregern von Tuberkulose, Durchfall und Lungenentzündung sind bereits multiresistente Erreger (MRE) aufgetaucht. Besonders häufig hört man dieser Tage von Pseudomonas aeruginosa, einem Krankenhauskeim, der 10 % aller Krankenhausinfektionen verursacht. Dieses Stäbchenbakterium ruft unter anderem Harnwegsinfektionen, Dickdarm- oder Hirnhautentzündungen hervor. Besonders Menschen mit schwachem Immunsystem, z.B. Kinder und ältere Leute oder Menschen mit Vorerkrankungen sind anfällig für die Infektion mit einem solchen MRE. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Bakterien immun sind gegen fast jedes bekannte Antibiotikum? Und was können wir auf lange Sicht dagegen tun? Ich liebe The Big Bang Theory. Aber der gezeigte Umgang von Wissenschaftlern untereinander basiert auf einer hoffnungslos veralteten Etikette. Wenn promovierte Wissenschaftler, also Leute mit Doktortitel, einander begrüßen oder vorstellen, sagt man den Doktortitel nicht mit dazu. Und wir duzen uns alle und sprechen uns mit dem Vornamen an. Erstens ist das einfacher so und zweitens ist die Sprache der Wissenschaft Englisch, und da gibt es kein „Sie“. Außerdem kann man bei uns nicht mit dem Doktortitel protzen, weil jeder einen hat. So ist das in den Naturwissenschaften. Merkwürdige Welt, wirklich.

Ich liebe The Big Bang Theory. Aber der gezeigte Umgang von Wissenschaftlern untereinander basiert auf einer hoffnungslos veralteten Etikette. Wenn promovierte Wissenschaftler, also Leute mit Doktortitel, einander begrüßen oder vorstellen, sagt man den Doktortitel nicht mit dazu. Und wir duzen uns alle und sprechen uns mit dem Vornamen an. Erstens ist das einfacher so und zweitens ist die Sprache der Wissenschaft Englisch, und da gibt es kein „Sie“. Außerdem kann man bei uns nicht mit dem Doktortitel protzen, weil jeder einen hat. So ist das in den Naturwissenschaften. Merkwürdige Welt, wirklich.